Мы продолжаем рассказ об истребителе пятого поколения Су-57. В этой части речь пойдёт о топливной системе и радиолокационном оборудовании самолёта.

- Энциклопедия Су-57:

- Формула успеха: Су-57=f22+f35

- Су-57 — полёт с максимальной нагрузкой

- Су-57 — рождён невидимкой

- Су-57 — безопасная топливная система и всевидящий радар

- Су-57 — боевой летающий суперкомпьютер

- Су-57 — круговое зрение и 10 тонн вооружения

Одной из важнейших систем современного боевого истребителя является его топливная система. Она должна обеспечить непрерывную подачу топлива к двигателям, в каком бы пространственном положении не находился самолёт и в тоже время, система должна быть пожаробезопасной, даже при попадании в баки с топливом пуль и малокалиберных снарядов.

«Бак военного самолёта представляет собой картину художника, Сальвадора Дали, — рассказывает первый заместитель генерального директора-главный конструктор ПАО «Техприбор» Юрий Новиков. — Это немыслимая по своей конфигурации сложнейшая конструкция. Потому что конструктор самолёта пытается разместить топливо везде, где только можно. Не только в крыльях, как на гражданских самолётах, но и в фюзеляже, и в килевом отсеке».

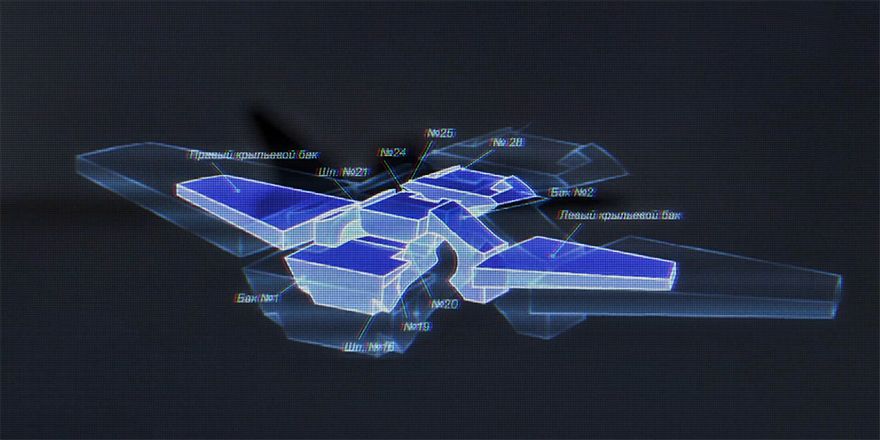

Топливная система представляет собой распределённые внутри планера истребителя взаимосообщающиеся сосуды различной конфигурации, формы и сложности. Похожая, например, схема распределения топлива работает на самолёте Як-130.

Возникает вопрос, как обеспечить надёжную подачу топлива, когда самолёт выполняет фигуры высшего пилотажа, а топливо вместе с самолётом крутится, вертится, испытывает большие перегрузки и при этом продолжает питать двигатели. Юрий Новиков объясняет — секрет в датчиках и в их количестве.

«Двадцать четыре датчика — это тот минимальный набор, который обеспечивает точность измерения топлива в 1 процент на всех режимах полёта», — поясняет главный конструктор «Техприбора».

Обычные топливные датчики, которые давно проверены и которые можно было не трогать, также, как и в целом вся платформа, разрабатывались для Су-57 заново с нуля.

«Для самолёта пятого поколения нужно создать аппаратуру и датчики как можно меньше по массе, — продолжает Юрий Новиков. — Массо-габаритные характеристики должны быть минимальны, потому что самолёт должен нести больший запас топлива, вооружения и все приборы, которые ему необходимы для выполнения боевой задачи. Поэтому конструкторы НПО «Техприбор» делают всё возможное, чтобы уменьшить массу и габариты приборов», — поясняет главный конструктор.

Следующее свойство современной топливной системы — это способность держать удар — попадание крупнокалиберной пули или снаряда авиационной пушки.

Ещё в середине ХХ века конструкторы нашли решение, которое обеспечивает пожаробезопасность топливной системы самолёта: баки с керосином заполняются пенополиуретаном. Даже после выстрела из пушки в такой бак, он не взрывается. Если такой защиты нет, то попадание простой пули приводит к взрыву бака. Поэтому пенополиуретан закладывается в топливные баки всех современных российских боевых самолётов и вертолётов.

Су-57 стал исключением из этого правила, в его баках нет полимерных наполнителей, но есть новейшая система обеспечения взрывобезопасности топливных баков генераторного типа, которая использует инертный газ.

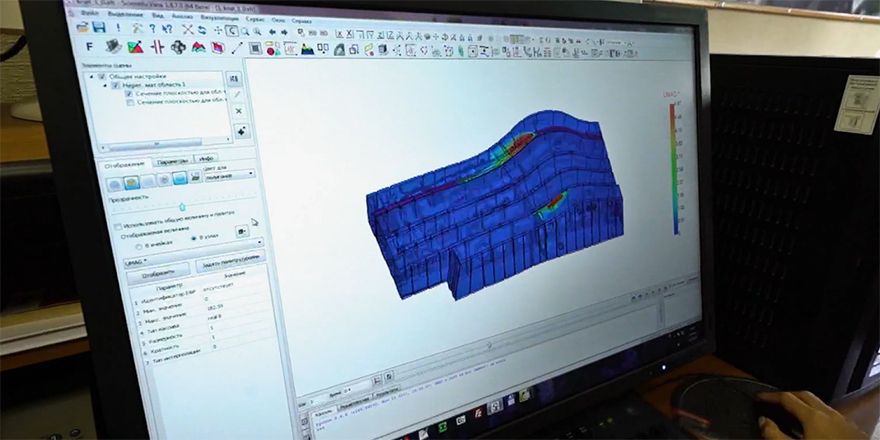

Все чрезвычайные происшествия, которые могут случиться на борту Су-57 просчитаны математиками на этапе проектирования систем самолёта, пожар — лишь одно из них. На примере математической модели одного из элементов топливной системы конструкторы объясняют, как обеспечивается пожаробезопасность ёмкостей с топливом.

«Синяя зона — это область, в которой нейтральный газ полностью обеззараживает кислород, который находится в топливном баке, а красная зона — там, где концентрация кислорода находится в допустимой области», — рассказывает начальник отдела математического моделирования ОКБ «Сухого» Александр Корнев.

Из-за недостатка кислорода пожар, который может случиться в топливном баке Су-57 в результате его поражения пулей или снарядом, имеет тенденцию к самотушению. Возгорания и взрыва не происходит, самолёт остаётся цел и продолжает выполнение боевой задачи.

Истребитель Су-57 может одновременно сопровождать до 30 воздушных целей. Это могут быть и самолёты, и ракеты, и беспилотные ЛА. Такое «зрение» истребителю обеспечивает радар, распределённый в разных областях планера. На Су-35С установлен только один радар с пассивной фазированной антенной решёткой (ПФАР), он расположен под радиопрозрачным обтекателем в носовой части самолёта. Новая РЛС Су-57 состоит из пяти локаторов с активной фазированной антенной решёткой (АФАР).

Обычный локатор — это антенна, приёмник и передатчик. АФАР состоит из тысяч миниатюрных модулей, каждый из которых осуществляет приём и передачу радиосигнала. На Су-57 АФАР Х-диапазона Н036-01-1 размещена под носовым обтекателем, две АФАР бокового обзора также X-диапазона Н036Б и Н036Б-01 расположены по правому и левому бортам фюзеляжа впереди под кабиной пилота. Ещё две АФАР Н036Л и Н36Л-01 L-диапазона установлены в носках крыла, они предназначены для обнаружения и опознавания целей «свой-чужой». Эти два радара, работающие в дециметровом диапазоне волн, как раз и предназначены для того, чтобы увидеть американские самолёты-невидимки.

До Су-57 ни у одного другого боевого самолёта в мире — ни в США, ни в Европе, ни в Китае, не было и нет такого количества локаторов. Как правило, все отечественные и иностранные истребители оснащаются только одним радаром, установленным в носовой части фюзеляжа.

Радиолокационное оборудование для Су-57 разрабатывается в подмосковном Жуковском в НИИ приборостроения. Именно здесь в конце 70-х годов была создана первая в мире АФАР для истребителя.

«Впервые на выставке в Ле Бурже, когда сняли обтекатель МиГ-31, и все увидели антенную решётку, — это был шок для специалистов, потому что до того времени никто и никогда на истребителях не ставил фазированные решётки и не имел электронного сканирования», — рассказывает генеральный директор НИИП им. В.В.Тихомирова Юрий Белый.

Такие локаторы с пассивной фазированной антенной решёткой обеспечивали сопровождение сразу десяти целей и одновременный обстрел четырёх из них, для того времени результат был просто невероятный. Дальнейшие разработки привели к созданию ещё более совершенного радара с АФАР.

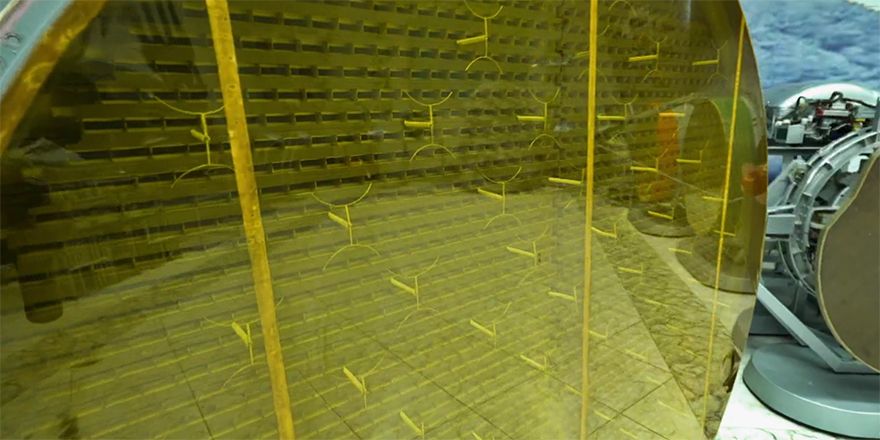

С распределённым по планеру самолёта радаром Су-57 может выполнять роль не только истребителя, но и самолёта-разведчика, и наводчика, в том числе и для беспилотной авиации. Промышленная сборка таких РЛС налажена в Рязани. Здесь организовано производство полного цикла — от изготовления на станках с ЧПУ сложных корпусов будущих радаров до финальной сборки готового изделия и его передача на завод в Комсомольске-на-Амуре. Но прежде, сразу после сборки антенна отправляется на испытания.

По словам заместителя директора научно-технического центра ПАО «ГРПЗ» Игоря Фролова, во время испытаний в безэховой камере режим работы на передачу имитирует полное излучение, как происходит в составе самолёта при работе в локационном режиме. В результате труда учёных, конструкторов, рабочих и инженеров-испытателей получается радар, с помощью которого лётчики Су-57 видят всё, что происходит в небе в радиусе нескольких сотен километров.

После тяжёлых 90-х годов Россия вынуждена не просто создавать новый истребитель, а делать это на многие годы вперёд, иначе мы упустим своё лидерство в военном самолётостроении, а этого допустить никак нельзя.

Подготовлено по материалам программы «Военная приёмка» телеканала «Звезда». Фото получены копированием части экрана при воспроизведении видео передачи.

Продолжение следует