С появлением летательных аппаратов тяжелее воздуха, приводимых в движение путём сжигания топлива и преобразования тепловой энергии в механическую, конструкторы стремились увеличить дальность полёта своих изобретений. Увеличивали ёмкость топливных баков, улучшали аэродинамику самолётов, новые материалы позволяли изготавливать более совершенное крыло и снижать общий вес конструкции. Бомбардировщики стали летать на дальность нескольких тысяч километров и их защита от нападения истребителей противника продолжительное время оставалась для военных трудно разрешимой проблемой.

Традиционно её решали, оснащая истребители сопровождения дополнительными подвесными топливными баками. Обретая радиус действия, соизмеримый с дальностью полёта бомбардировщиков, сами истребители становились до такой степени перегруженными горючим, что существенно теряли в скорости и манёвренности. Для способности вести воздушный бой с истребителями противника, приходилось баки сбрасывать, и даже победа в воздушном бою вблизи линии фронта не давала в такой ситуации возможности успешно выполнить задания по сопровождению «воздушного конвоя».

Во второй половине 40-х годов прошлого века одно из ведущих конструкторских бюро Советского Союза – ОКБ-115 Александра Яковлева, работая над проблемой увеличения дальности полёта – программой «Бурлаки», предложило пристыковывать в воздухе истребитель к бомбардировщику и буксировать его на длинном прочном тросе. Отказ от традиционного применения ПТБ привёл к разработке системы многоразовой автоматической сцепки-расцепки, которая позволяла самолёту лететь за своим носителем с выключенным или работающим на малых оборотах двигателем, а в случае необходимости истребитель мог отцепиться от бомбардировщика и приступить к выполнению своих непосредственных задач.

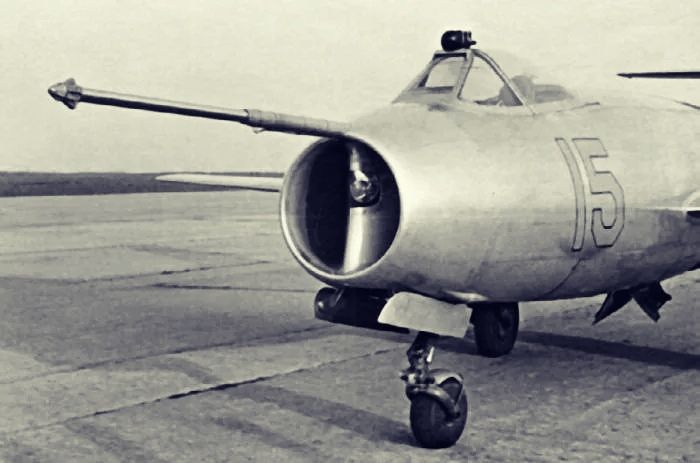

Для реализации этой идеи в носовой части истребителя устанавливалось специальное оборудование – гарпун для осуществления сцепки. Бомбардировщик в свою очередь был оборудован приёмной системой, куда входили трос, приёмник и другие узлы. В соответствии с Постановлением Совмина СССР № 760-288 от 22 февраля 1949 г., эксперименты по отработке системы буксировки начали проводить в паре реактивного истребителя Як-23 и бомбардировщика Ту-2. 27 июня 1949 года ведущий лётчик-испытатель Сергей Анохин выполнил первую автосцепку в полёте истребителя Як-25 (первый с таким названием, 1947 г.) с бомбардировщиком-буксиром В-25 «Митчелл», полученным по ленд-лизу.

С помощью лебёдки на бомбардировщике выпускался приёмник на тросе длиной 100-150 метров. Истребитель сближался и выравнивал с ведущим самолётом скорость. В полуметре от приёмника лётчик истребителя выпускал гарпун, замок которого автоматически запирался внутри приёмника. Затем пилот втягивал гарпун и переводил двигатель своего самолёта на малые обороты или глушил его. После сцепки с истребителем скорость бомбардировщика снижалась примерно на 20 км/ч.

Отцепка происходила в обратном порядке: после запуска и прогрева двигателя лётчик истребителя открывал замок гарпуна, отходил от бомбардировщика и начинал самостоятельный полёт. В случае аварии гарпун можно было быстро сбросить. По отзывам Сергея Анохина, на истребителе Як-25 без особых проблем можно сцепляться в воздухе с бомбардировщиком В-25, лететь на буксире, отцепляться и сцепляться с ним снова по выполнении задания.

Лётные испытания проводились в два этапа. На первом, с 1 июня 1949 г. по 18 марта 1950 г. было проверено шесть вариантов буксировки с различными типами приемников и гарпунов. Проверяли жизнеспособность самой идеи автосцепки: отрабатывали конструкцию агрегатов и исследовали возможность осуществления сцепки, буксировки и расцепки самолётов в дневных условиях. За это время было выполнено 12 полётов на Як-25 общей продолжительностью 5 ч 45 мин., 16 полётов совершил В-25, проведя в воздухе 11 ч 39 мин. Провели семь автосцепок с общей продолжительностью буксировки 46 минут.

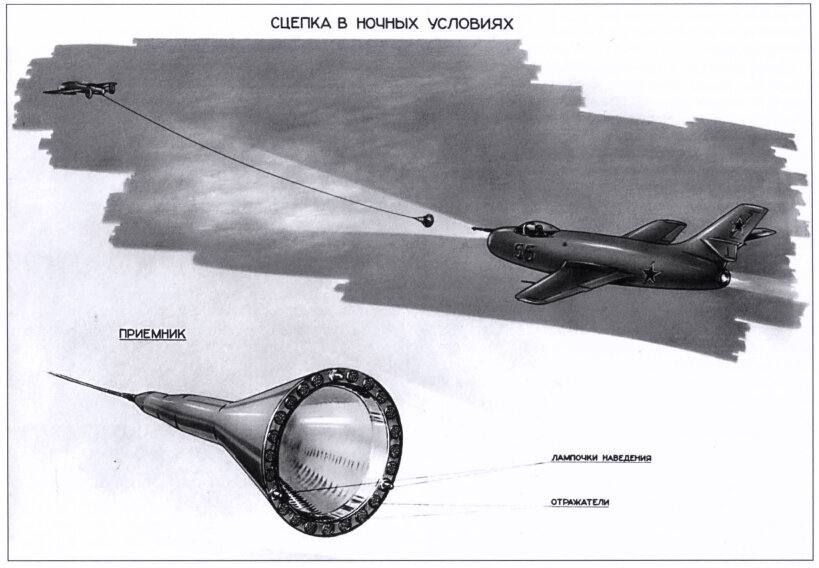

На втором этапе испытаний, продолжавшемся с 18 августа по 30 сентября 1950 года, Як-25 выполнил шесть полётов (3 ч 24 мин.), B-25 совершил пять полётов (4 ч 32 мин.), проведено две автосцепки с продолжительностью буксировки 20 минут. Полёты проходили ночью, и для обнаружения В-25 его оборудовали сигнальной фарой с красным светофильтром. Её свет был виден на расстоянии до семи километров, и при подходе к буксировщику это служило основным ориентиром лётчику истребителя до момента появления в его поле зрения бортовых огней бомбардировщика и сигнализаторов наведения на приёмнике.

Конус помимо трёх огней красного света оснащали также светоотражателями. Огни можно было различить на удалении до 1,5 км. Кроме того, в ночных условиях для подсветки приёмника лётчик истребителя мог использовать и посадочную фару, угол установки которой для этого изменили на 5°. Включалась она поворотом рукоятки сектора управления двигателем. При освещении светоотражателей посадочной фарой чётко обозначался раструб приёмника. Испытания проводились в диапазонах высот от 2000 до 3000 метров при скорости самолёта носителя около 350 км/ч.

Испытания в светлое время суток проходили на высотах 2300-3000 м при скорости бомбардировщика 350 км/ч, во время буксировки скорость снижалась до 320 км/ч. После каждой сцепки истребитель буксировали в течение 7-10 мин., а затем отцепляли. В двух полётах автосцепку проводили дважды. Сцепка в ночных условиях происходила на высотах от 2000 до 3000 м со скоростью 360 км/ч, буксировка – на скоростях 340-345 км/ч.

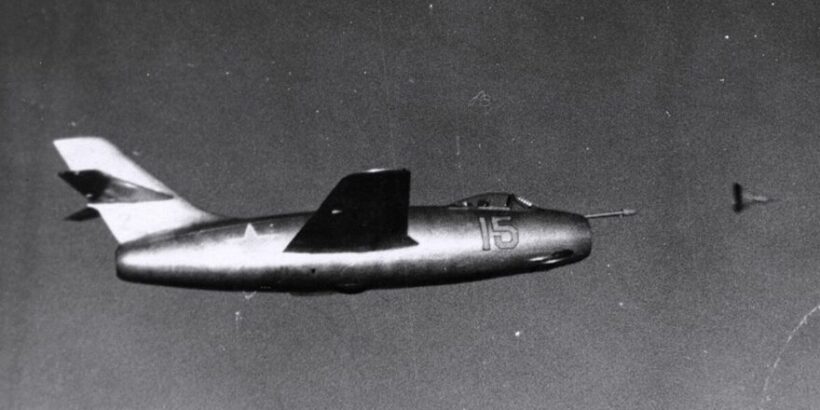

В целом результаты проведённых экспериментов оценивались положительно и на основе полученных данных начались изыскания по созданию подобной системы на серийных Ту-4 и МиГ-15бис, которые в отличие от В-25 и Як-25, выпускались серийно и состояли на вооружении ВВС СССР, а кроме того, обладали лучшими лётно-тактическими характеристиками. Для отработки и испытаний системы в ОКБ-115 определили бомбардировщик Ту-4 с заводским № 221001 и истребитель МиГ-15бис с заводским № 53210408.

Работы над программой «Бурлаки» продолжалась до 1956 года. Исследования и испытательные полёты были прекращены в связи с потерей актуальность буксировки истребителя на тросе в связи с поступлением на вооружение советских и иностранных ВВС более совершенной авиационной и ракетной техники.

Источник: «Авиация и космонавтика», 1999-10. Евгений Арсеньев, «Бурлаки» на «Волге» (материалы ОКБ Яковлева и Российского Государственного архива экономики)