Сегодня 27 мая после тяжелой и продолжительной болезни скончался заслуженный летчик-испытатель Российской федерации Сергей Николаевич Тресвятский. Он проводил испытания аэродинамики и прочности самолётов МиГ-21, МиГ-23 и Як-38, испытания силовых установок Су-24, надёжности и боевых возможностей Су-25, систем управления Су-27. Первым осуществил взлёт МиГ-21 и МиГ-29 с мобильного трамплина.

В сентябре 1983 года вместе с Ю. П. Шеффером был отобран для работ по программе 11Ф35 («Буран»). С сентября 1985 года проходил подготовку в центре подготовки космонавтов. Провёл комплекс работ по предполётной подготовке «Бурана», вместе с А. В. Щукиным участвовал в испытаниях системы управления «Бурана» на ЛЛ Ту-154.

Летчик-это мужская профессия

Сергей Николаевич Тресвятский родился 6 мая 1954 года в городе Нижнеудинск Иркутской области РСФСР в семье педагогов. В 1971 году окончил среднюю школу поселка Новоспасское Ульяновской области. В 1975 году закончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков (КВВАУЛ).

Почему стал летчиком? Вот что он сам вспоминал:

— К этой профессии меня привели в юношеские годы романтические порывы и стремление обладать именно мужской профессией. Да и в 70-е годы прошлого века мальчишки чуть не все мечтали стать космонавтами, моряками, инженерами. А я стал летчиком.

Затем Тресвятский служил в ВВС в Группе советских войск в Германии (ГСВГ) летчиком, старшим лётчиком, командиром звена. Но ему хотелось чего-то большего. Поэтому не удивительно, что он стал летчиком-испытателем.

Стать непобедимым воином

В 1983 году Тресвятский закончил Школу летчиков-испытателей Летно-исследовательского института (ЛИИ) Министерства авиационной промышленности (МАП).

Вото что он говорил о профессии летчика-испытателя:

— Настоящая любовь к профессии лётчика-испытателя приходит на пути к её достижению, а преданность профессии формируется на основе качества результатов твоего лётно-испытательного труда и признания коллегами твоей профпригодности.

Лётчик-испытатель постоянно «не помнит», что может не вернуться из полёта — Он «знает Это». В ином случае работать качественно не смог бы. Жертвенность — качество, без которого не может быть Воина. Живёт, работает и летает для того, чтобы быть таким, каким должен быть лётчик-испытатель — непобедимым!

Тресвятский проводил испытания аэродинамики и прочности самолётов МиГ-21, МиГ-23 и Як-38, испытания силовых установок Су-24, надёжности и боевых возможностей Су-25, систем управления Су-27. Первым осуществил взлёт МиГ-21 и МиГ-29 с мобильного трамплина. В его коллекции более 50 типов испытанных уникальных самолетов, он более 4000 часов провел в небе.

Роковая петля

Тот солнечный июльский день 1993 года на Royal International Air Tattoo (RIAT) на авиабазе ВВС Великобритании Фэйрфорд (RAF Fairford) не предвещал никакой трагедии. На авиашоу, посвященному 75-летию Королевских ВВС c показательными полётами выступала пара истребителей МиГ-29, которые пилотировали российские лётчики-испытатели ЛИИ им. М.М. Громова Сергей Тресвятский и Александр Бесчастнов.

Летчики в финале полета стали выполняя двойную петлю, но не рассчитали точку сближения в нижней её части, и самолёт Тресвятского ударил крылом по закабинной части фюзеляжа истребителя Бесчастнова. После чего самолёт Тресвятского потерял консоль крыла, а истребитель Бесчастнова переломился на две части и загорелся.

Тресвятский же успел оценить, что его самолет, потерявший управление, падает за пределы аэродрома и только тогда катапультировался. Бесчастнову же ничего не оставалось как покинуть сильно поврежденную кабину истребителя через 3 секунды после столкновения.

Его горящий МиГ-29 упал на территорию аэродрома, но, к счастью, только один человек на земле получил незначительные травмы. Бельгийский C-130, самолет итальянских ВВС G222 и самолет Alpha Jet французских ВВС также получили незначительные повреждения.

Оба летчика также остались целы, однако наблюдавший за эти полетом диктор Би-би-си сказал, что пилоты «выпрыгнули из-под крышки гроба». Они были выписаны из больницы через два дня. Их признали виновными в катастрофе и потом долго не допускали к полетам. Это ЧП едва не поставило крест на карьере обоих лётчиков-испытателей.

Разные судьбы

По — разному сложились их судьбы после этого летного происшествия. А. Бесчастнова на несколько лет отстранили от серьёзной летной работы. Лишь в 1997 году его включили в группу лётчиков-испытателей высотного самолёта М-55 «Геофизика», на котором он совершил ряд полётов по программе исследования верхних слоёв атмосферы. В том же 1997 году Бесчастнову было присвоено почётное звание «Заслуженный лётчик-испытатель Российской Федерации».

Он погиб при испытаниях ближнемагистрального пассажирского самолёта М-101Т «Гжель» разработки ОКБ Мясищева 12 сентября 2001 года. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при испытании авиационной техники ему было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Он был похоронен на кладбище Островцы Московской области.

Что же касается Сергея Тресвятского, то судьба отнеслась к нему более благосклонно. Он стал заслуженным летчиком-испытателем РФ в 1999г., не раз попадал при испытаниях в трудные ситуации, но с честью выходил из них.

Самый большой грех — назначать кого-то виновным

Но вот что думал об этом летном происшествии заслуженный летчик-испытатель РФ, Герой России Александр Гарнаев:

— Я считаю, что невозможно найти виновного в крушении этих двух самолетов. Я потратил много лет, чтобы разобраться в том, что произошло. Каждого из них мне пришлось расспрашивать много раз после того, как улеглись эмоции. Я подробно узнавал, что каждый из них делал, слышал и даже думал в момент маневров. В результате очень сложного анализа я пришел к выводу, что нельзя сказать, что виноват в этом столкновении один или другой. Произошло невероятное стечение многих обстоятельств.

В истории практически всех пилотажных групп мира были подобные столкновения. И американские, и канадские, и итальянские, и французские пилотажные группы этого не избежали. С этим ничего не поделаешь — люди делают самое сложное, что вообще люди делают. И самый большой грех нынешней прессы и даже некоторых моих коллег — назначать кого-то виновным. Также невозможно обвинять в ошибке руководство с земли: самолеты в момент аварии вышли за зону аэродрома. Я знаю много техногенных катастроф, коррупционных скандалов, где формулой «невозможно установить вину» прикрываются, чтобы уйти от ответственности. Там есть конкретные виновники. Но это не тот случай.

Чтобы трагедия не повторилась, нужно стремиться не усложнять маневры чрезмерно. Программа соответствовала самым высоким мировым меркам сложности — сложнее никто ничего не делает. Может быть, не надо было стремиться к тому совершенству, которое можно себе позволить в условиях хорошей натренированности. Также надо было обеспечить дополнительное внешнее руководство, хотя в данном случае это не помогло бы: столкновение произошло далеко от аэропорта.

Я много раз был в ситуации на грани катастрофы, в этом специфика нашей работы. Но как только летчик начинает все воспринимать с эмоциональной точки зрения, он перестает быть летчиком. Такое понимание есть сейчас у всех пилотов. Конечно, это болезненная потеря, и единственное правильное в этой ситуации — продолжить то дело, которым летчики занимались. Никто из летчиков не рассматривает никаких других вариантов.

Не раз Тресвятский задавал себе вопрос:

— Почему Господь оставил меня живым? Для чего-то ведь надо было… Как будто он мне говорил:

— Тебе этот путь предназначен.

Я считаю, что, если остался живым, то я остался не потому, что мне «повезло», а потому, что я должен ещё что-то сделать. Не менее важное в своей жизни, не менее серьёзное, не менее полезное. И такой случай ему представился.

Волчья стая

Создание советской многоразовой космической системы (МКС) «Энергия – Буран» как средства сдерживания потенциального противника было обусловлено тем обстоятельством, что что запуск американской многоразовой системы «Спейс шаттл» даст США решающее превосходство в процессе нанесения упреждающего ракетно-ядерного удара. Также руководство СССР опасалось возможности использования космических челноков как носителей ядерного оружия.

Глубоко засекреченная программа «Энергия-Буран» была официально утверждена в 1976 году. Семьдесят министерств и ведомств и 1286 предприятий СССР (более миллиона человек) принимали участие в создании системы.

Головным разработчиком космического корабля стало специально созданное НПО «Молния». Его возглавил Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский, в 1960-е годы уже работавший над проектом многоразовой авиационно-космической системы «Спираль».

«Буран» разрабатывался исключительно как пилотируемый корабль, поэтому подготовка к нему экипажа, состоявшего из известных летчиков-испытателей ЛИИ, началась задолго до первого старта.

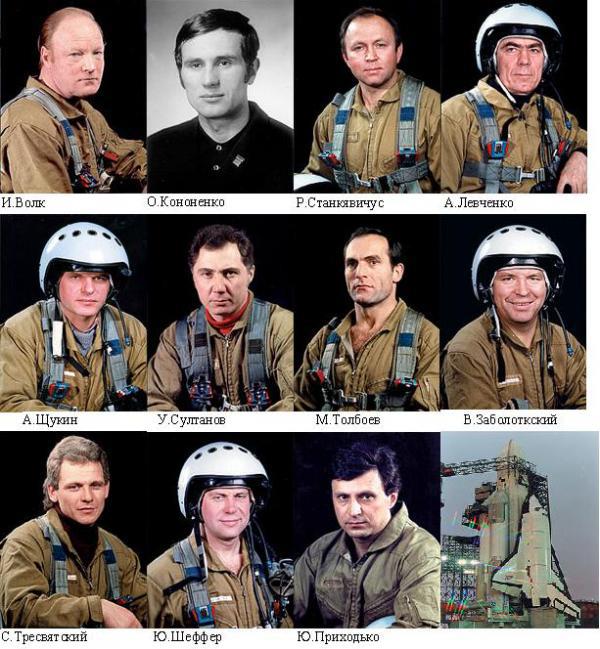

Для реализации этого проекта создали отряд космонавтов-испытателей, в который из 500 кандидатов попали всего лишь девять летчиков, в основном из ЛИИ. Командиром отряда назначили летчика-испытателя Игоря Волка. А в первую группу вошли летчики-испытатели высочайшего класса О. Кононенко. А. Левченко, Р. Станкявичус и А. Щукин.

Членом этого отряда чуть позже стал и С. Тресвятский.. Вот что он вспоминал:

— Я встретился с Игорем Волком, будущим командиром «Бурана», еще когда учился в школе летчиков-испытателей. Обращаясь ко мне, он сказал одну очень хорошую фразу: «Сергей, чем выше ставишь для себя цель, тем большего ты достигаешь в жизни. Я стараюсь следовать этой установке до сих пор».

Для поступления в отряд лётчиков-испытателей «Бурана» мне необходимо было подтвердить профессиональные и человеческие качества, уровень подготовки, характеристики, данные в Школе лётчиков-испытателей моими учителями. Через полгода, после прихода на работу в Лётно-испытательный центр ЛИИ, я подал рапорт с просьбой принять меня в отряд космонавтов-испытателей «Бурана». Мы пришли туда почти одновременно с моим инструктором по Качинскому училищу лётчиков Юрием Шеффером.

Потом я написал заявление начальнику ЛИИ А.Д. Миронову, встретился с ним, получил благословление, прошел партком, медицинскую комиссию, мандатную комиссию, собеседование с генеральным конструктором Глушко В.П. и др. Только потом был зачислен в кандидаты в отряд космонавтов-испытателей. Медицинский осмотр оказался очень строгим. Буквально вывернули наизнанку. В нашей среде шутили, что единственное обследование, которое не делали, это патологоанатомическое.

Потом была общекосмическая подготовка в Центре подготовки космонавтов-испытателей (ЦПК) два года и специальная подготовка в ЛИИ. Летать не переставал, с лекций сбегал на испытания в ЛИИ. Закончил ЦПК с отличием.

Учиться было трудно, но очень интересно. Общекосмическая подготовка проходила в Звездном городке, жили в гостинице. Прошли теоретическую и специальную подготовку – от водолазной (начиная от легкого скафандра до тяжелого) до выживания в тундре, в горах, на море и пустыне. В горах — Казахстан. В зимних условиях — в Воркуте при 50-градусном морозе. Конечно, еще были центрифуга, барокамера, работа на стендах и тренажерах.

Специальная подготовка отличала нас от остальных космонавтов. Мы должны были пройти летную практику в реальных летных испытаниях – причем не только по системам «Бурана», а вообще по всем видам сложных летных испытаний: штопорные, прочностные, элементы устойчивости и управляемости – т.е. всю тематику ЛИИ. Закончилась общекосмическая подготовка вручением дипломов и назначением на должность космонавтов-испытателей.

На «Буране» автоматическая посадка была реализована методом огромнейшего числа опытно-испытательных полетов на летающих лабораториях МиГ-25 и Ту-154, затем и на большом транспортном самолете (БТС-002) с применением штатной системы управления «Бурана». С Александром Щукиным мы впервые выполнили автоматическую посадку космической лаборатории Ту-154 по траектории «Бурана» в декабре 1987 года на Байконуре.

Первые и единственные летно-космические испытания советского космического корабля многоразового использования «Буран» прошли в беспилотном режиме 15 ноября 1988 года. Больше его не запускали, хотя «Буран» был рассчитан на 100 полётов в космос.

По странному стечению обстоятельств многие из этого отряда испытателей просто не дожили до старта «Бурана» в 1988 году, а остальные причастные к его созданию по разным причинам оставили этот мир в последующие годы. Сильные и здоровые летчики-испытатели уходили из жизни буквально один за другим, словно их преследовал какой-то никому неведомый рок.

Первым в сентябре 1980 года в морской пучине при выполнении испытательного полета на палубном штурмовике вертикального взлета Як-38 нашел свою смерть Олег Кононенко. Затем в сентябре 1988 года после успешного полета в космос умер от рака Анатолий Левченко. Спустя две недели после его похорон спортивный самолет Су-26, пилотируемый Александром Щукиным, не вышел из смертельного штопора. Через год взорвался и сгорел Су-27 вместе с Римасом Станкявячусом. В Риме при посадке потерпел катастрофу самолет Ан-124, пилотируемый экипажем полковника Алексея Бородая. Выжил только он один, оставшись инвалидом.

В июне 2001 года прямо на рабочем месте в ЛИИ им. М. М. Громова умер Герой России заслуженный летчик-испытатель Юрий Шеффер. Через месяц в этом же году от тяжелой болезни скончался Юрий Приходько.

Смерть пыталась достать и Виктора Заболоцкого, Сергея Тресвятского, Магомета Толбоева и Урала Султанова — членов космического отряда Летно-исследовательского института им. М. М. Громова. Командир этого отряда заслуженный летчик-испытатель Игорь Волк считался, наверное, самым везучим из них. В 1992 году он попал в автомобильную аварию и лишь чудом остался жив. Волк умер лишь в январе 2017-го далеко от Родины, в Болгарии, не дожив до своего 80-летия.

Сам Тресвятский по-свому прокомментировал эту череду смертей:

— Даже сейчас, кстати, особенно очень много всяких домыслов по поводу судьбы летчиков-испытателей, участвовавших в проекте «Бурана», по поводу самого «Бурана» и якобы рока, его преследовавшего. Это «мода» на сознательный увод аудитории от реалий, общая тенденция, связанная не только с тематикой «Бурана». А история «Бурана» – она достаточно и прагматична, и драматична, ведь «Буран» стал наивысшим технологическим достижением Советского Союза того времени. Это было и мировое достижение.

Драматизм ситуации летчиков в этой программе состоял в том, что они были на самом острие работы. Работа гигантского количества талантливейших людей была сконцентрирована в проекте многоразового космического корабля и лётчики — испытатели должны были поднять машину в воздух и сделать работу так, чтобы она смогла решать поставленную задачу. Была очень высокая психологическая, интеллектуальная и физическая нагрузка. Но это и есть специфика нашей летно-испытательной профессии. Поднимать самолет как продукт общей деятельности большого коллектива людей – огромная ответственность. «Буран» стал национальным проектом, который был на глазах у всей страны.

«Буран» являлся свидетельством великой эпохи реализации прорыва к высокотехнологичным достижениям. Конец программы «Буран» поставил точку великой эпохе Советского Союза. Это было, и это совпало по времени. Почему? Почему после этого — десятки миллионов покалеченных судеб и боль разорванных и развороченных земель?. На эти вопросы придёт время кому-то честно ответить.

К счастью, череда трагических смертей (не включая, конечно, смерти от старости) испытателей «Бурана» и людей, каким-то образом причастных к нему, прекратилась лишь 12 мая 2002 года, когда на многоразовую космическую систему «Энергия-Буран» с высоты 60 метров обвалилась вместе с восемью строителями бетонная крыша монтажно-испытательного корпуса. Погибли все восемь строителей, ракета-носитель «Энергия» и сам «Буран». На этом жизнь и трагедия этого уникального во всех отношениях проекта бесславно закончилась.

Но жизнь летчика-испытателя Сергея Тресвятского не закончилась. Он продолжал летать, стал заслуженным лётчиком-испытателем в июне 1999 года, почётным членом международной ассоциации летчиков-испытателей, был награждён медалями. Записал музыкальные альбомы с песнями по авиационной тематики, увлекался горнолыжным спортом, альпинизмом. Скончался сегодня 27 мая 2025 г. после тяжелой и продолжительной болезни.

(9 оценок, среднее: 4,78 из 5)

(9 оценок, среднее: 4,78 из 5)